ذات ليلة ليلاء، وقد غربت الشمس حشمةً وخجلاً من اجتماع الجنسين جهرةً وبغير ذي جهرة، إذ حدّثني أحد الأصدقاء فيسبوكياً فقال:

“اعلم يا أخي، أنني قد استقرّ بي المقام في الديار التونسية، فتجوّلت في أزقتها ووقفت على أخلاق أهلها، حتى وُفّقت – والتوفيق لتانيت صاحبة الكرامات والمعاصي – في الاطّلاع على بعض من آدابها، والاستماع إلى بعض من أغانيها. ومن الأصوات التي طربتُ لها أيما طرباً : ما يسمّى «ملزومة الزبوبية» للأديب الراحل عبد الرحمن الكافي.”

فقلت: ووهْ! شنيه الزبوبية هاذي؟

https://www.youtube.com/watch?v=M1MZoCGTTuw

قال: هي القصيدة الشعبية التي يقول أوّلها:

الصبر لله والرجوع لربّي أمّا الدنيا وأهلها في زبّي

الرجا في المولى أمّا الدنيا وأهلها مجمولة

جميع الدولة الكلّ دولة دولة الي ظهر منها والي يبقى متخبّي

بريّاسها بملوكها بالصولة بتيجانهم بعروشهم في زبّي

فيقول آخرها:

الي مات تهنّى والموت أحسن من حياة المنة

العزّ في النار ولا ذلّ الجنّة موت الشرف ولا حياة الكُبّي

هذا فقري صغت به الغنى صحّحت وطبعت فيه بزبّي

وما أن سمعت صديقي وهو يفوه بهذه الألفاظ حتى ضربت أخماساً في أسداس وهتفت بصوت أجشّ: ووه! ما تحشمش يا خامج!

الكاف والقاف

ومضت فترة دون أن أغفر لصديقي – وليكن اسمه بُلبُل – هذا التهتّك اللفظي، هذا الخدش لحيائي الخاص والعام. وكنتُ أحسبه مستشرقاً طيّباً خنوعاً، قضى نحو عشر سنواتٍ في عملية تمصّر واستمصار شديدة البأس، ثقيلة العيار. وها هو ذا قد انحرف عن طيبته الأولى ليتبحّر في سباخ الفسق والفجور، والقول البذيء. ثم فقت إلى رشدي، واستدركتُ فارط أمري، وتذكرت أن القصيدة ليست من تأليفه هو بل هي منسوبة إلى شاعر من شعراء تونس يدعى عبد الرحمن الكافي. لذا اشتقتُ إلى بلبل، فأخرجت هاتفي الذكي وفتحت القاف – وهو تطبيق تواصلي اجتماعي آخر – علّني أستفيد منه بعض المعلومات عن صاحب البذاءات.

قلت: صافا؟

قال: صافا.

قلت: نحب نشوفك.

قال: شيرش؟

قلت: أبتغي أن تمدّني بما تعرفه عن المدعو عبد الرحمن الكافي، صاحب الزبوبية.

وأختصر لكم أيها القرّاء جملة ما أمدّني به بلبل من معلومات. قيل، أولا، بأن الكافي يلفّه الغموض، وإذا كان من الثوابت أنه ولد داخل الأراضي التونسية في العقد قبل الأخير للقرن التاسع عشر – أي حوالي سنة ١٨٨٥ – فإنّ محبّيه من الجزائريين – وهم كثر – يدّعونه لأنفسهم.

https://www.youtube.com/watch?v=h6qID2rxMls

بينما المؤكد أنه توفي في مارس سنة ١٩٣٢ – وقد ظهرت الشمس هذه المرة على ما أذكر – كاتبني بلبل فقال:

“إنه لغنيّ عن البيان يا أخي، أن ملزومة الكافي حظيت بشعبية واسعة في تونس كما في الجزائر، كما أنه قوبلت أيضاً برفض عنيف من قبل سدنة الذوق ومدّعي التأدب من المثقفين والمتديّنين. وهذا كله مفروغ منه، مقطوع به. لكن الأنكى والأمرّ أن الملزومة إياها تعرّضت للإساءة الجارحة، والإهانة القارحة، من قبل الذين يُفترض أنهم يحتفون بها، ويناصرون لصاحبها.”

فقلتُ: وكيف كان ذلك؟

فقال بلبل ما مفاده بأن المسألة فيها طرفان، هما طرف الاستغراب وطرف الاستشراق. أما من ناحية الاستغراب فتجد بعض الباحثين ينحصر تفسيرهم للملزومة على السياق التاريخي والسياسي الذي ولدت فيه، وذلك لكي يبرّئوا الكافي من تهمة التفحّش في القول. ومثال ذلك ما يقوله الأستاذ عبد الواحد المكني في دراسته عن الملزومة إذ يؤكّد على أن “البذاءة [أي كلمة «زبّي»] لم تكن خياراً أولياً بقدر ما كانت مرحلة عارضة واضطرارية لجأ إليها عبد الرحمن الكافي في فترة يأس وقلق وتوتر انتاب جل المثقفين والنابهين الذين قاوموا الاستعمار الكولونيالي الفرنسي في النصف الثاني من عشرينات القرن التاسع عشر.”

فكأنه يقول: لولا الاستعمار، لما كانت البذاءة. ولعمري فإنّ مثل هذه القراءة لتشكّل لوناً جديداً من الرقابة وبل والعنف الكولونيالي، إذ يقلّل من أهمية الملزومة ويشوّه معانيها الأصلية الأوسع تمرداً. فالواضح لمن يسمع القصيدة أنها لا تنتقد السلطات الفرنسية فحسب، بل يذهب أبعد من ذلك لتشمل في تفكيكاتها اللاذعة جميع تجليات السلطة سياسية كانت أم عاطفية، عالمية أم محلية. فقد قال الشاعر فيما قال:

بالّي فيها

بريّاسها بسُلطانها بواليها ببايّها بمقيمها بقاضيها

بابّاصها بإمامها بالربّي بشيخ الإسلام بعدولها بمفتيها

المدير و المراقبة في زبّي

وغيرهم وغيرهم يضعهم في زبّه. أي يستهدف الكل من منظور فوضوي شامل. هذا، والثابت أن الملزومة حية تُرزق حتى يومنا هذا. ولم تختفِ مع جلاء جيوش الاستعمار، بل حفظها أجيال بعد أجيال لتحتلّ مختلف ساحات العالم الافتراضي. بل وعاشت البذاءة وازدهرت في الغناء الشعبي التونسي، ومثال على ذلك ما غنّاه المنصف عبلة:

شبيك متغشّش يا صرمي تحبّلك عصيبة ولا زوز

وهذا قليل من كثير، يسمعه السامع في الماضي والحاضر. لذا فمن المسيء للقصيدة القول بأنها حالة شاذة تنتمي إلى عشرينات القرن العشرين فحسب. وللاستغراب بعد آخر، وهو ما دأب عليه بعض المتأدبين من استبدال كلمة «زبّي» بـ«الغَرْبي» فيقولون على سبيل المثال:

الصبر لله والرجوع لربّي أمّا الدنيا وأهلها في الغَرْبي

ولاستبدال كلمة بأخرى معانيه الدالّة كما يعلم أي تلميذ مبتدئ في علم النفس. وإذا كانت عملية الاستبدال تهدف إلى تفادي لفظٍ مؤلم أو صادم، فإنها في الوقت نفسه تكشف عن صلة وثيقة أنشأها الناقل في عقله بين اللفظ المحذوف (زبّي) واللفظ الجديد (الغربي). أي أن الاستبدال ليس تبديلاً للكلمتين وإنما هو تسويةٌ ما بينهما. فلعلّنا لا نخطئ في القول بأن المتأدّب الذي تأفف من الزبّ إنما هو مهووس بدرجة ما بما يأتي من الغرب. لذا لا نستغرب أن الذي استبدل هذا بذاك هو نفس الذي أراد ربط الأمر كله بالاستعمار الغربي. وتأويل ذلك عند أهله.

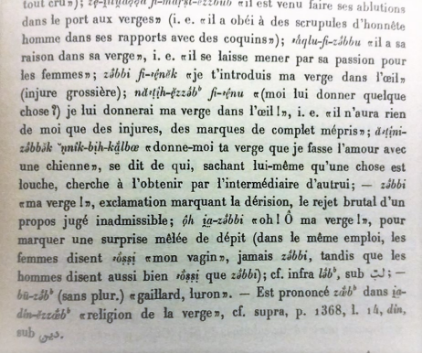

هنا توقّف بلبل عن الكلام برهة وجيزة، ثم استطرد قائلاً: أمّا من ناحية الاستشراق، فقد وجدت هؤلاء أيضاً يحتارون في أمر الزبّ. ومثال ذلك ما قدّمه أحدهم في دراسة علمية قيّمة عن الملزومة، إلا أنه في ترجمته لها اكتفى بكتابة XXX مكان زبّي. وليس هو المستشرق الوحيد الذي ذهب هذا المذهب. وإليكم صفحة من قاموس تونسي-فرنسي حقّقه وحرّره الأستاذ عبد الرحمن قيقة والمستشرق الكبير وليم مرسيه:

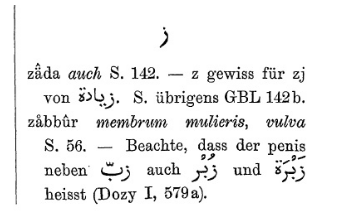

كما في قاموس تونسي-ألماني للمستشرق الكبير هانز شتومه، تجد:

فترى أن كبار المستشرقين بدورهم تأففوا وتأدبوا في الترجمة، بحيث انحازوا إلى ألفاظ مثل la verge أي القضيب وmembrum mulieris أي العضو الأنثوي تتسم ببرودة علمية، وهي أبعد ما تكون عن حرارة البذاءة النابضة، الراهزة في عنفوان الفتنة والفسوق العارمين! ومن الطرائف أن المستشرق الألماني شتومه، وتحت اسم مستعار، قد ألفه بدوره أغاني بالدارجة التونسية، وذلك دعماً للدعاية الألمانية في شمال افريقيا في أثناء الحرب العالمية الأولى. وغنّى فيما غنى:

وقد يتساءل المرء عن «زابالين» أي Zeppelin، وهو المنطاد الحربي الألماني بيضاوي الشكل. أفكان يقصد شتومه بهذه الكلمة – التي تأتي شاذة غريبة وسط سائر الكلمات – شيئاً آخر؟ وتأويل ذلك عند أهله.

وما أن انتهى بلبل من كلامه حتى أشفقتُ عليه أيما إشفاق. لكن لا نستغرب هوسه هذا وهوس غيره بالزب. فالثابت أن الإنسان المستشرق – ومهما بلغ عقله من بصيرة وإدراك – أشبه ما يكون إلى طفل مذهول قد خرج لتوّه إلى عالم الملموسات، إذ تراه يعجب لأصغر الأمور شأناً وأكثرها لمعاناً. ومن هذه الأمور: طرائف السبّ، وطرائق الشتم، فلطائف الجسد وعجائب الجنس.